Законы Кирхгофа — формулы и примеры использования

Законы Кирхгофа устанавливают соотношения между токами и напряжениями в разветвленных электрических цепях произвольного типа. Законы Кирхгофа имеют особое значение в электротехнике из-за своей универсальности, так как пригодны для решения любых электротехнических задач. Законы Кирхгофа справедливы для линейных и нелинейных цепей при постоянных и переменных напряжениях и токах.

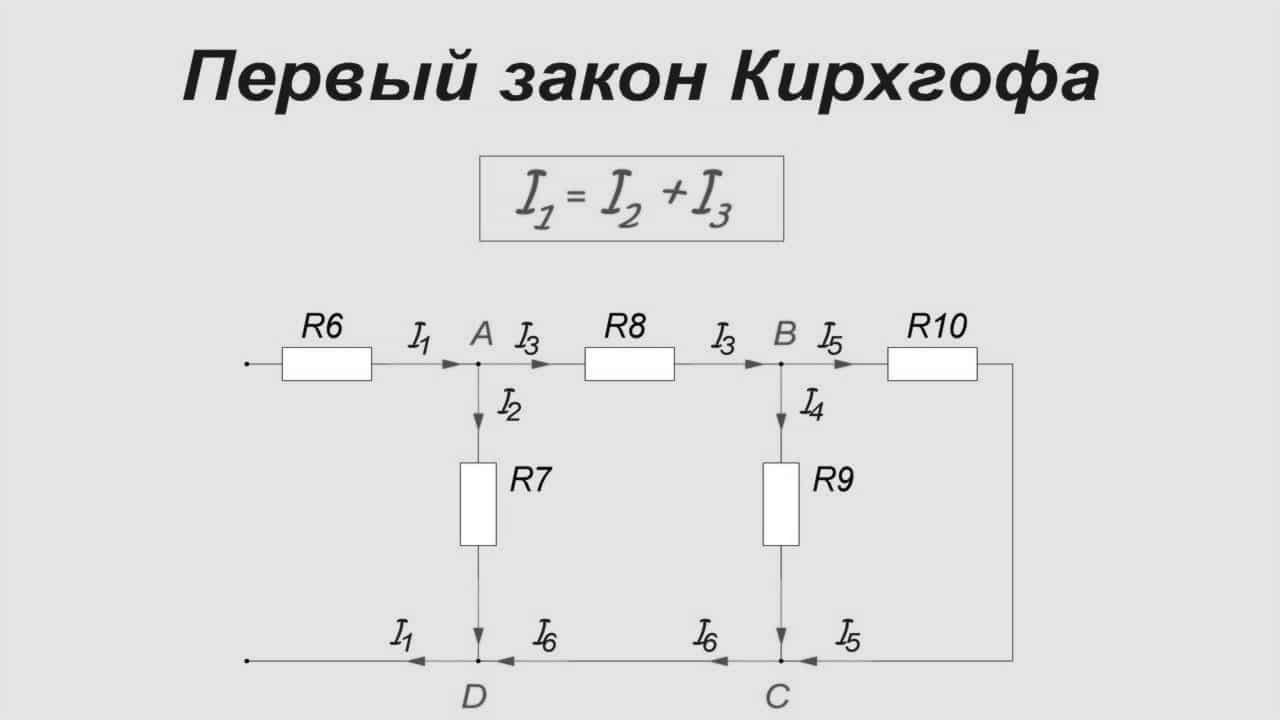

Первый закон Кирхгофа вытекает из закона сохранения заряда. Он состоит в том, что алгебраическая сумма токов, сходящихся в любом узле, равна нулю.

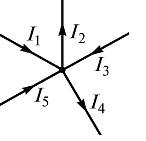

где – число токов, сходящихся в данном узле. Например, для узла электрической цепи (рис. 1) уравнение по первому закону Кирхгофа можно записать в виде I1 — I2 + I3 — I4 + I5 = 0

В этом уравнении токи, направленные к узлу, приняты положительными.

Физически первый закон Кирхгофа – это закон непрерывности электрического тока.

Второй закон Кирхгофа: алгебраическая сумма падений напряжений на отдельных участках замкнутого контура, произвольно выделенного в сложной разветвленной цепи, равна алгебраической сумме ЭДС в этом контуре

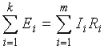

где k – число источников ЭДС; m – число ветвей в замкнутом контуре; Ii , Ri – ток и сопротивление i -й ветви.

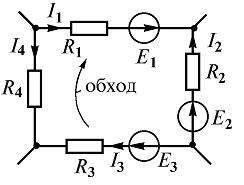

Так, для замкнутого контура схемы (рис. 2 ) Е1 — Е2 + Е3 = I1R1 — I2R2 + I3R3 — I4R4

Замечание о знаках полученного уравнения:

1) ЭДС положительна, если ее направление совпадает с направлением произвольно выбранного обхода контура;

2) падение напряжения на резисторе положительно, если направление тока в нем совпадает с направлением обхода.

Физически второй закон Кирхгофа характеризует равновесие напряжений в любом контуре цепи.

Расчет разветвленной электрической цепи с помощью законов Кирхгофа

Метод законов Кирхгофа заключается в решении системы уравнений, составленных по первому и второму законам Кирхгофа.

Метод заключается в составлении уравнений по первому и второму законам Кирхгофа для узлов и контуров электрической цепи и решении этих уравнений с целью определения неизвестных токов в ветвях и по ним – напряжений. Поэтому число неизвестных равно числу ветвей b , следовательно, столько же независимых уравнений необходимо составить по первому и второму законам Кирхгофа.

Число уравнений, которые можно составить на основании первого закона, равно числу узлов цепи, причем только ( y – 1) уравнений являются независимыми друг от друга.

Независимость уравнений обеспечивается выбором узлов. Узлы обычно выбирают так, чтобы каждый последующий узел отличался от смежных узлов хотя бы одной ветвью. Остальные уравнения составляются по второму закону Кирхгофа для независимых контуров, т.е. число уравнений b — (y — 1) = b — y +1 .

Контур называется независимым, если он содержит хотя бы одну ветвь, не входящую в другие контуры.

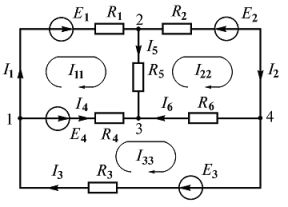

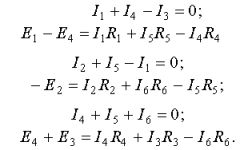

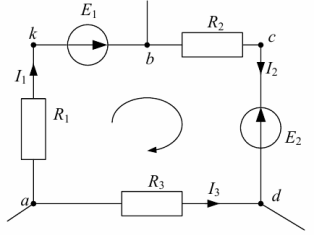

Составим систему уравнений Кирхгофа для электрической цепи (рис. 3 ). Схема содержит четыре узла и шесть ветвей.

Поэтому по первому закону Кирхгофа составим y — 1 = 4 — 1 = 3 уравнения, а по второму b — y + 1 = 6 — 4 + 1 = 3 , также три уравнения.

Произвольно выберем положительные направления токов во всех ветвях (рис. 4 ). Направление обхода контуров выбираем по часовой стрелке.

Составляем необходимое число уравнений по первому и второму законам Кирхгофа

Полученная система уравнений решается относительно токов. Если при расчете ток в ветви получился с минусом, то его направление противоположно принятому направлению.

Рассмотрим контур abcda схемы, изображенной на рис. 4. В ветке ab между резистором R1 и ЭДС E1 обозначим дополнительную точку k.

Рис. 4. Контур для построения потенциальной диаграммы

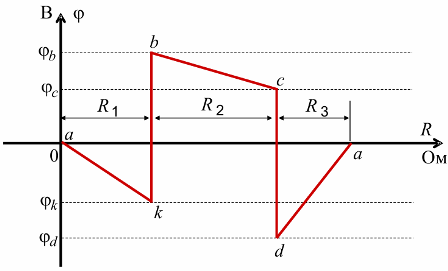

Потенциал любого узла принимаем равным нулю (например, ?а= 0), выбираем обход контура и определяем потенциалы точек контура: ?а = 0, ?к = ?а — I1R1 , ? b = ? к + Е1, ?с = ? b — I2R2 , ? d = ?c — Е2, ? a = ?d + I3R3 = 0

При построении потенциальной диаграммы необходимо учитывать, что сопротивление ЭДС равно нулю (рис. 5 ).

Рис. 5. Потенциальная диаграмма

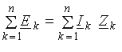

Законы Кирхгофа в комплексной форме

Для цепей синусоидального тока законы Кирхгофа формулируются так же, как и для цепей постоянного тока, но только для комплексных значений токов и напряжений.

Первый закон Кирхгофа : «алгебраическая сумма комплексов тока в узле электрической цепи равна нулю»

Второй закон Кирхгофа : «в любом замкнутом контуре электрической цепи алгебраическая сумма комплексных ЭДС равна алгебраической сумме комплексных напряжений на всех пассивных элементах этого контура».

Если Вам понравилась эта статья, поделитесь ссылкой на неё в социальных сетях. Это сильно поможет развитию нашего сайта!

Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Просто пройдите по ссылке и подключитесь к каналу.

Не пропустите обновления, подпишитесь на наши соцсети:

Источник

Правила (законы) Кирхгофа простыми словами

На практике часто встречаются задачи по расчётам параметров токов и напряжений в различных разветвлённых цепях. В качестве инструмента для расчётов используют правила Кирхгофа (в некоторой литературе их называют еще законами, хотя это не совсем корректно) – одни из фундаментальных правил, которые совместно с законами Ома позволяет определять параметры независимых контуров в самых сложных цепях.

Учёный Густав Киргхоф сформулировал два правила [1], для понимания которых введено понятие узла, ветви, контура. В нашей ситуации ветвью будем называть участок, по которому протекает один и тот же ток. Точки соединения ветвей образуют узлы. Ветви вместе с узлами образуют контуры – замкнутые пути, по которым течёт ток.

Первое правило Кирхгофа

Первое правило Густава Кирхгофа сформулировано исходя из закона сохранения заряда. Физик понимал, что заряд не может задерживаться в узле, а распределяется по ветвям контура, образующим это соединение.

Кирхгоф предположил, а впоследствии обосновал на основании экспериментов, что количество зарядов зашедших в узел такое же, как и количество тока вытекающего из него.

На рисунке 1 изображена простая схема, состоящая из контуров. Точками A, B, C, D обозначены узлы контура в центре схемы.

Ток I1 входит в узел A, образованный ветвями контура. На схеме электрический заряд распределяется в двух направлениях – по ветвям AB и AD. Согласно правилу Кирхгофа, входящий ток равен сумме выходящих: I1 = I2 + I3.

На рисунке 2 представлен абстрактный узел, по ветвям которого течёт ток в разных направлениях. Если сложить векторы i1, i2, i3, i4 то, согласно первому правилу Кирхгофа, векторная сумма будет равняться 0: i1 + i2 + i3 + i4 = 0. Ветвей может быть сколько угодно много, но равенство всегда будет справедливым, с учётом направления векторов.

Запишем наши выводы в алгебраической форме, для общего случая:

Для использования этой формулы, требуется учитывать знаки. Для этого необходимо выбрать направление одного из векторов тока (не важно, какого) и обозначить его знаком «плюс». При этом знаки всех других величин определить, исходя от их направления, по отношению к выбранному вектору.

Чтобы избежать путаницы, ток, направленный в точку узла, принято считать положительным, а векторы, направленные от узла – отрицательными.

Изложим первое правило Кирхгофа, выраженное приведённой выше формулой: «Алгебраическая сумма сходящихся в определённом узле токов, равна нулю, если считать входящие токи положительными, а отходящими – отрицательными».

Первое правило дополняет второе правило, сформулированное Кирхгофом. Перейдём к его рассмотрению.

Второе правило Киргхофа

Из третьего уравнения Максвелла вытекает правило Кирхгофа для напряжений. Его ещё называют вторым законом.

Это правило гласит, что в замкнутом контуре, на резистивных элементах, алгебраическая сумма напряжений (включая внутренние), равна сумме ЭДС, присутствующих в этом же замкнутом контуре.

При этом токи и ЭДС, векторы которых совпадают с направлением (выбирается произвольно) обхода контура, считаются положительными, а встречные к обходу токи – отрицательными.

Формулы, которые изображены на рисунке применяются в частных случаях для вычисления параметров простых схем.

Формулировки уравнений общего характера:

, где где Lk и Ck – это индуктивности и ёмкости, соответственно.

Линейные уравнения справедливы как для линейных, так и для нелинейных линеаризованных цепей. Они применяются при любом характере временных изменений токов и напряжений, для разных источников ЭДС. При этом законы Кирхгофа справедливы и для магнитных цепей. Это позволяет выполнять вычисления для поиска соответствующие параметров.

Закон Кирхгофа для магнитной цепи

Применение независимых уравнений возможно и при расчётах магнитных цепей. Сформулированные выше правила Кирхгофа справедливы и для вычисления параметров магнитных потоков и намагничивающих сил.

То есть, для магнитных потоков первое правило Кирхгофа можно выразить словами: «Алгебраическая сумма всевозможных магнитных потоков относительно узла магнитной цепи равняется нулю.

Сформулируем второе правило для намагничивающих сил F: «В замкнутом магнитном контуре алгебраическая сумма намагничивающих сил приравнивается к сумме магнитных напряжений». Данное утверждение выражается формулой: ∑F=∑U или ∑Iω = ∑НL, где ω – количество витков, H – напряжённость магнитного поля, символ L обозначает длину средней линии магнитопровода. ( Условно принимается, что каждая точка этой линии совпадает с линиями магнитной индукции).

Второе правило, применяемое для вычисления магнитных цепей, есть не что иное, как альтернативная форма представления закона полного тока.

Примечание: Составляя уравнения с использованием формул, вытекающих из правил Кирхгофа, надо прежде определиться с положительным направлением потоков, функционирующих в ветвях, сопоставив их с направлением обходов существующих контуров.

При совпадении векторов магнитного потока с направлениями обхода (на некоторых участках), падение напряжения на этих ветвях берём со знаком « + », а встречные ему – со знаком « – ».

Примеры расчета цепей

Рассмотрим ещё раз рисунок 3. На нём изображено 4 разнонаправленных вектора: i1, i2, i3, i4. Из них – два входящие ( i2, i3) и два исходящие из узла (i1, i4). Положительными будем считать те векторы, которые направлены в точку соединения ветвей, а остальные – отрицательными.

Тогда, по формуле Кирхгофа, составим уравнение и запишем его в следующем виде: – i1 + i2 + i3 – i4 = 0.

На практике такие узлы являются частью контуров, обходя которые можно составить ещё несколько линейных уравнений с этими же неизвестными. Количество уравнений всегда достаточно для решения задачи.

Рассмотрим алгоритм решения на примере рис. 5.

Схема содержит 3 ветви и два узла, которые образуют три пары по два независимых контура:

Запишем независимое уравнение, выполняющееся, например, в точке а. Из первого правила Кирхгофа вытекает: I1 + I2 – I3 = 0.

Воспользуемся вторым правилом Кирхгофа. Для составления уравнений можно выбрать любой из контуров, но нам необходимы контуры с узлом а, так как для него мы уже составили уравнение. Это будут контуры 1 и 2.

Пишем уравнения:

Решаем систему уравнений:

Так как значения R и E известны (см. рисунок 5), мы придём к системе уравнений:

Решая эту систему, получим:

Потенциал узла а равен: Ua = I3*R3 = 3,55 × 3 = 10,65 В. Чтобы убедиться в верности наших расчётов, проверим выполнение второго правила по отношению к контуру 3:

E1 – E2 + I1R1+ I2R2 = 12 – 15 + 1,36 – 4,38 = – 0,02 ≈ 0 (с учётом погрешностей, связанных с округлениями чисел при вычислениях).

Если проверка выполнения второго правила успешно завершена, то расчёты сделаны правильно, а полученные данные являются достоверными.

Применяя правила (законы) Кирхгофа можно вычислять параметры электрической энергии для магнитных цепей.

Источник

lab_phis_3 / 04 / CTRL4

ОТВЕТЫ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Вывести 1 и 2 правило Кирхгофа.

На практике часто приходится рассчитывать сложные (разветвленные) цепи постоянного тока. Решение этой задачи значительно облегчается, если пользоваться двумя правилами, сформулированными Г. Кирхгофом (1847 г).

Первое правило Кирхгофа является следствием закона сохранения зарядов, в случае установившегося постоянного тока электрические заряды не должны накапливаться ни на каком участке цепи.

Назовем узлом точку разветвления электрической цепи, то есть точку цепи, в которой сходится более двух проводников.

Д

П

Аналогичные уравнения можем написать для всех узлов цепи. Таким образом, мы получаем систему уравнений, выражающих I правило Кирхгофа:

Алгебраическая сумма токов в узле равна нулю:

При этом следует соблюдать правило знаков: токи, входящие в узел, считать положительными, а выходящие – отрицательными. Число неизвестных токов равно числу участков цепи. Количество узлов цепи меньше числа участков. Число же независимых уравнений, составленных по I закону Кирхгофа, меньше числа узлов и числа неизвестных токов. Поэтому для определения всех неизвестных величин необходимо составить ряд дополнительных уравнений. Для этого служит II правило Кирхгофа. Рассмотрим произвольно выбранный замкнутый контур, например ABIA (рис. 1.). Обозначим потенциалы узлов А и В соответственно jА и jВ и условимся о положительном направлении обхода, например, по часовой стрелке. В ветви ВА ток I3 идет по направлению обхода и должен считаться положительным. ЭДС eII обуславливает токи в направлении обхода по контуру и так же должна считаться положительной. Падение потенциала UВА на участке ВА равно разности потенциалов конечной начальной точек. Полное сопротивление всего участка обозначено через R3. Закон Ома для цепи, содержащей ЭДС, имеет вид:

I3R3 = EII + jА — jВ

Во второй ветви AIB ток I2 идет против направления обхода и eI действует в том же направлении. Поэтому обе эти величины должны быть отрицательными. Закон Ома для участка цепи АВ имеет вид:

— I2R2 = — EI + jА — jВ

Складывая почленно два вышеприведенных уравнения, мы исключаем неизвестные потенциалы узлов и получим:

— I2R2 + I3R3 = — EI + EII

Это уравнение выражает II Правило Кирхгофа для замкнутого контура AIBA: алгебраическая сумма произведений токов на сопротивления в ветвях замкнутого контура равна алгебраической сумме ЭДС, встречающихся в этом контуре:

II Правило Кирхгофа является следствием закона сохранения энергии. При составлении уравнений, с применением второго правила Кирхгофа, следует внимательно следить, чтобы каждый контур содержал хотя бы один элемент, который не содержится в предыдущих контурах. Совокупность независимых уравнений, составленных по первому правилу Кирхгофа для узлов и по второму правилу Кирхгофа для контуров, оказывается достаточной, чтобы найти все точки разветвленной цепи. Задача сводится к решению системы линейных уравнений, общее число которых равно числу неизвестных токов.

2. Вывести формулу для расчета тока, протекающего через гальванометр.

Решая системы уравнений и из вопроса 1 применительно к показанной схеме получим, что:

3. Вывести формулу для уравновешенного и неуравновешенного моста.

Применим правила Кирхгофа к схеме измерительного мостика Уитстона (рис.3). Он представляет собой четыре сопротивления R1, R2, R3, R4, образующих его плечи. В одну диагональ АС моста включена батарея с ЭДС e и внутренним сопротивление RБ . В другую диагональ BD включен гальванометр с сопротивлением RГ. Уравнения первого правила Кирхгофа для узлов А, В и С имеют вид:

Легко видеть, что уравнение для узла D ничего нового не дает. Уравнения второго правила Кирхгофа для независимых контуров ABCEA, ABDA и BCDB имеют вид:

IБRБ + I1R1 + I2R2 = e

I

I2R2 – I4R4 – IГRГ = 0

Из этих двух систем уравнений можно определить шесть неизвестных. Если заданы все сопротивления и ЭДС, то неизвестными будут токи. Такая схема носит название неравновесного моста Уитстона (Рис.4)

Если вместо одного из сопротивлений, допустим R4, включить в цепь магазин сопротивлений, a R1 взять равным R3, то можно будет добиться такого положения что ток через гальванометр обратиться в нуль (IГ=0). Это произойдет, если R2=RM магазина. Тогда I1=I2 и I3=IM, , I1R1=I3R3 и I2R2=I4RM. Откуда получаем, что:

Тогда для определения неизвестного сопротивления RX (вместо R2), необходимо с помощью переменного сопротивления установить стрелку гальванометра на нуль. Тогда R4=R3 будет:

4. Почему на мост нельзя длительное время подавать напряжение?

Потому что элементы моста (резисторы) будут, по закону Джоуля-Ленца, нагреваться, а при нагревании электрическое сопротивление будет изменяться, что приведет к увеличению погрешности измерения.

5. Основная погрешность моста.

Мосты характеризуются относительной чувствительностью и погрешностью. Под относительной чувствительностью понимают отношение индикатора (подвижной части гальванометра) к относительному изменению сопротивления одного из плеч вблизи

Чувствительность моста – это чувствительность индикатора и мостовой цепи. Максимальную чувствительность имеет равноплечий мост, когда R1=R2=R3=R4.

Основная погрешность зависит от погрешности моста, погрешности значений плеч и сопротивлений проводов и контактов. Выпускаются мосты постоянного тока с пределами измерений от 0,1 до 1016 Ом, погрешностью измерений ±0,1 % при измерении от 0,1 до 100 Ом и ±0,05% при измерении от 102 до 1016 Ом.

Источник