Орбитальные чистильщики

Эта фраза, произнесённая американским президентом Линдоном Б. Джонсоном в начале 60-х годов XX века, в наше время актуальна как никогда.

В настоящее время искусственные спутники Земли (ИСЗ) играют важнейшую роль в оптической и радиолокационной разведке, а также в обеспечении глобальной цифровой связи. В предыдущих материалах мы рассмотрели применение космических средств разведки для обнаружения авианосных и корабельных ударных групп (АУГ/КУГ), а также применение гражданских технологий для радикального снижения стоимости ИСЗ активной радиолокационной разведки.

Сделаем небольшое отступление к теме разведывательных спутников. В недавно опубликованной статье Перспективы радарных систем на наноспутниках рассматривается возможность создания спутниковых группировок дистанционного зондирования на базе малогабаритных спутников – кубсатов, с радиолокационными станциями (РЛС), работающими в режиме синтезирования апертуры.

Причём в самих разведывательных ИСЗ могут устанавливаться только приёмники, а в качестве излучателей используются существующие источники. В частности, в роли источников могут выступать передатчики спутниковых систем связи. При этом, чем больше ИСЗ-приёмников, тем с излучением меньшей мощности можно работать, поскольку сигнал с нескольких приемников будет проинтегрирован, что даст увеличение отношения сигнал/шум в соответствующее число раз.

Эта возможность возвращает нас к проекту глобального интернета Starlink компании SpaseX. Учитывая количество спутников Starlink, они вполне могут быть использованы в качестве активной части сети разведывательных спутников радиолокационного зондирования Земли. Причём, совсем не исключено, что этим проектом впоследствии займётся сама компания SpaseX в рамках какого-нибудь условного проекта StarEye, реализуемого в интересах военных и/или гражданских пользователей.

В более отдалённой перспективе получат развитие орбитальные системы космос-поверхность, способные наносить удары по стационарным наземным, заглубленным защищённым целям, а в дальнейшем и по мобильным целям на земле, на воде и в воздухе.

Однако существуют и другие способы уничтожения космических аппаратов противника – это использование оружия класса «космос-космос».

Советский опыт

В отличие от США, рассматривающих в качестве приоритетного оружия противоракеты, Советский Союз делал ставку на боевые спутники.

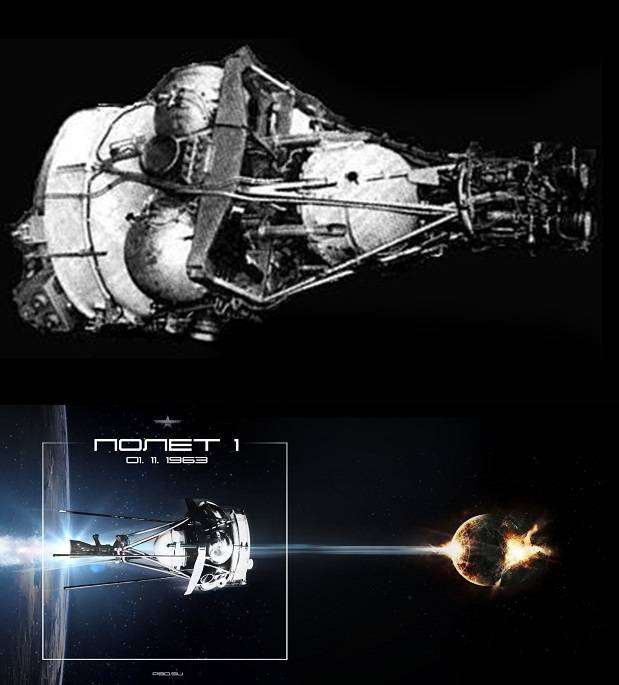

С начала 60-х годов XX века войска противовоздушной обороны (ПВО) СССР начали разработку программы «Истребитель спутников» (ИС). И уже в 1963 году в космос был запущен первый в мире маневрирующий ИСЗ – космический аппарат (КА) «Полёт-1». А в 1964 году в космос был отправлен КА «Полёт-2».

Космические аппараты серии «Полёт» могли в широких пределах менять высоту и наклонение орбиты. Теоретически запас топлива позволял им долететь даже до Луны.

Наведение КА серии «Полёт» на ИСЗ противника осуществлялось с наземного контрольно-измерительного пункта управления по данным РЛС и оптических пунктов наблюдения. Сам ИС также оснащался радиолокационной головкой самонаведения (РЛ ГСН).

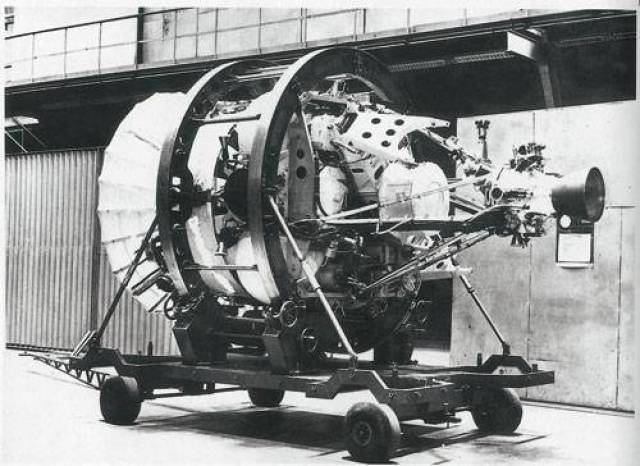

С 1973 года система ИС была принята на опытную эксплуатацию. Перехват ИСЗ противника мог осуществляться на высотах от 100 до 1 350 километров.

В дальнейшем спутники модернизировали. Была добавлена инфракрасная головка самонаведения (ИК ГСН). Спутники выводились на орбиту ракетами-носителями (РН) «Циклон». Усовершенстованная противоспутниковая система получила обозначение «ИС-М». Всего до 1982 года на орбиту было выведено 20 истребителей спутников и сопоставимое количество спутников-мишеней.

Тематика «истребителей спутников» не была заброшена и в России. Периодически появляется информация о «спутниках-инспекторах» – космических аппаратах, способных активно маневрировать в космосе, сближаясь с ИСЗ противника для «осмотра». К таким спутникам-инспекторам относятся КА «Космос-2491», «Космос-2504», запущенные соответственно в 2013 и 2015 годах.

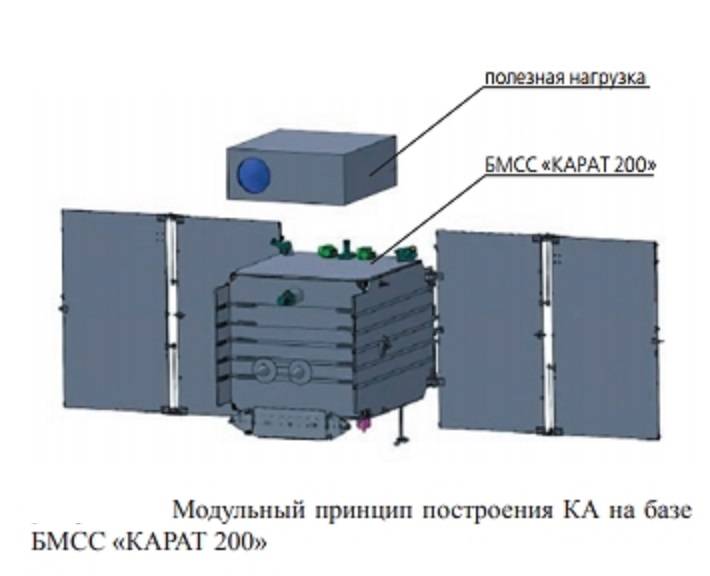

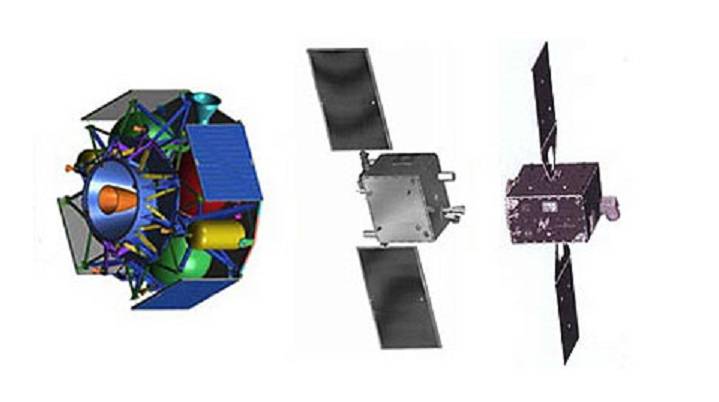

Более новым является КА «Космос-2519». Предполагается, что КА «Космос-2519» может быть выполнен на платформе «Карат-200» (разработки «НПО Лавочкина»), способной оперировать на орбитах – вплоть до геостационарной.

В июле 2020 года информационное агентство «Интерфакс» сообщило об успешном проведении испытаний ещё одного спутника-инспектора. А в январе 2020 года российский спутник-инспектор «Космос-2543» приблизился к американскому разведывательному ИСЗ на расстояние порядка 150 километров. После чего американский ИСЗ скорректировал свою орбиту.

Задачи, решаемые на орбите «спутниками-инспекторами», засекречены. Предполагается, что они могут осуществлять считывание разведывательной информации с ИСЗ противника, осуществлять глушение сигналов или иным способом препятствовать их работе. Ну и наконец, сама вероятность активного маневрирования на орбите предполагает возможность уничтожения КА противника путём тарана – самоуничтожением «спутника инспектора».

Зарубежные аналоги

Аналогичные системы создаются нашими «партнёрами» – США и КНР.

США в 2006 году запустили два малоразмерных спутника MiTEX для скрытного сближения с объектами на геостационарной орбите.

В Китае проводились эксперименты по сближению спутников и испытаниям роботизированного манипулятора на аппаратах Chuang Xin 3 (CX-3), Shiyan 7 (SY-7) и Shijian 15 (SJ-15). Официально назначение этих КА – уборка космического мусора.

В 2010 году два китайских КА SJ-6F и SJ-12 умышленно столкнули друг с другом. С высокой вероятностью это было испытание на возможность их использования в качестве оружия класса «космос-космос».

Впрочем, у всех государственных проектов есть одна отличительная особенность – созданные в их рамках изделия отличаются крайне высокой стоимостью. Учитывая то, что перспективные группировки разведки и связи могут строиться на базе значительно более дешёвых коммерческих решений, такой подход является неприемлемым.

Если спутник-убийца будет стоить дороже, чем ИСЗ или КА, которые он поражает, то восстанавливать спутниковую группировку будет дешевле, чем разрушать её.

Одним из вариантов решения этой проблемы является использование для уничтожения ИСЗ противника коммерческих космических аппаратов, разрабатываемых для свода с орбиты космического мусора.

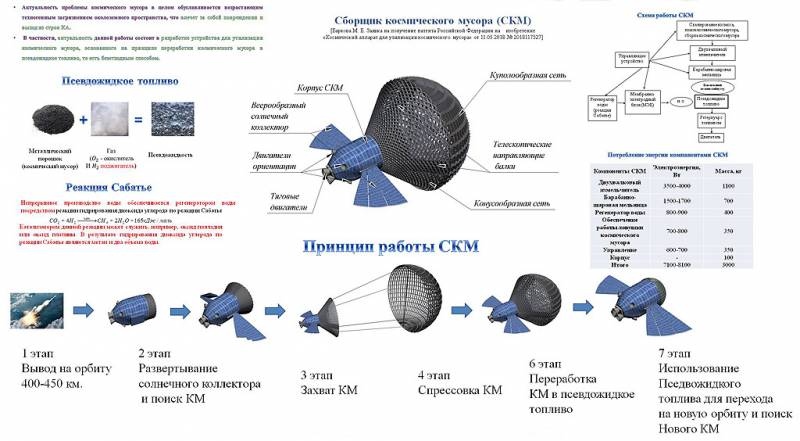

Теоретически сама по себе проблема уборки космического мусора вполне может стать актуальной в связи со стремительным увеличением количества ИСЗ на низких орбитах, а также с их незапланированным выходом из строя с потерей возможности принудительного схода с орбиты и/или разрушением на мелкие фрагменты.

ClearSpace

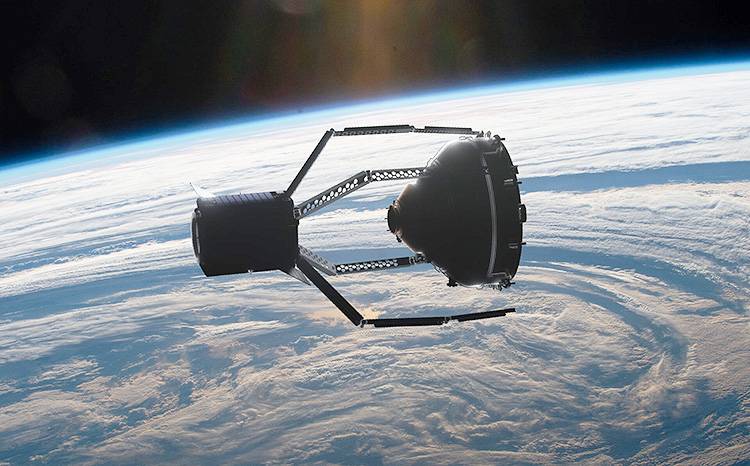

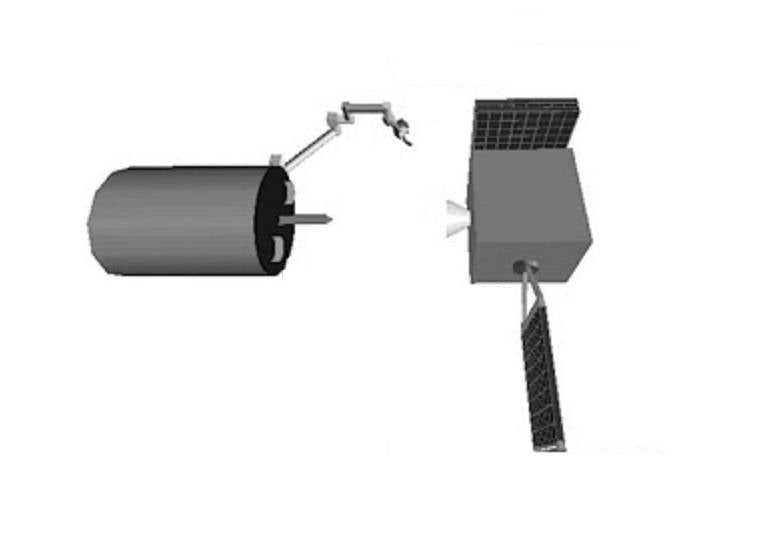

Европейское космическое агентство (ЕКА) совместно с компанией-стартапом ClearSpace проектируют аппарат для уборки космического мусора с помощью четырёх роботизированных конечностей.

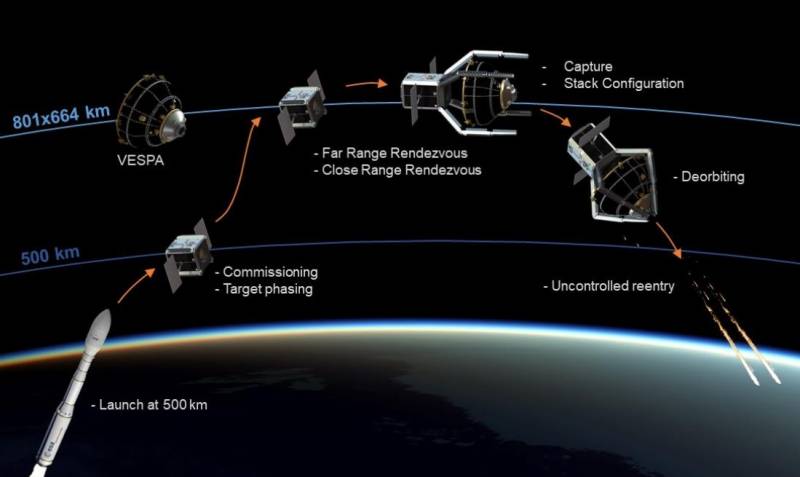

Планируется, что в рамках первой испытательной миссии КА ClearSpace-1 осуществит свод с орбиты высотой 600–800 километров отработанной ступени РН Vega массой порядка 100 килограмм.

КА ClearSpace-1 осуществит захват отработанной ступени роботизированными руками, после чего сгорит вместе с ней в атмосфере. В дальнейшем планируются более сложные миссии, в рамках которых ClearSpace-1 попытается захватить и уничтожить сразу несколько фрагментов космического мусора.

RemoveDEBRIS

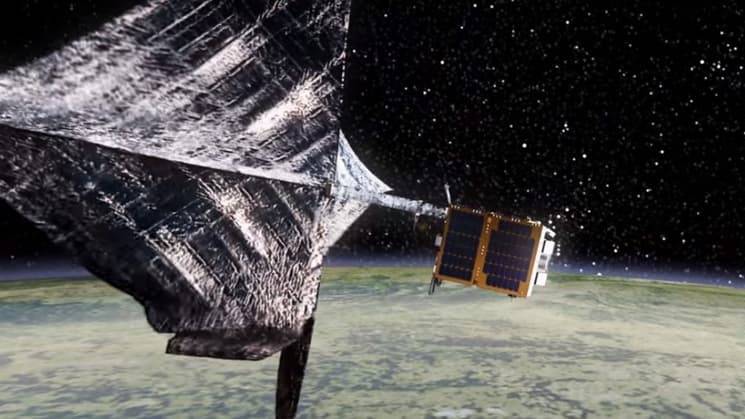

В Британском проекте RemoveDEBRIS, прорабатываемом компанией Surrey Satellite Technology и университетом Суррея, захват космического мусора планируется осуществлять сетью или гарпуном, способным пробивать корпус КА.

В 2018 году КА RemoveDEBRIS продемонстрировал возможность использования сети для захвата объектов. А в 2019 году был произведён испытательный выстрел гарпуном по имитатору цели. Развёртывание КА RemoveDEBRIS осуществлялось с борта Международной космической станции (МКС).

Предполагается, что КА RemoveDEBRIS смогут последовательно собирать несколько объектов и сводить их с орбиты, сгорая вместе с ними в атмосфере.

Astroscale Holdings Inc

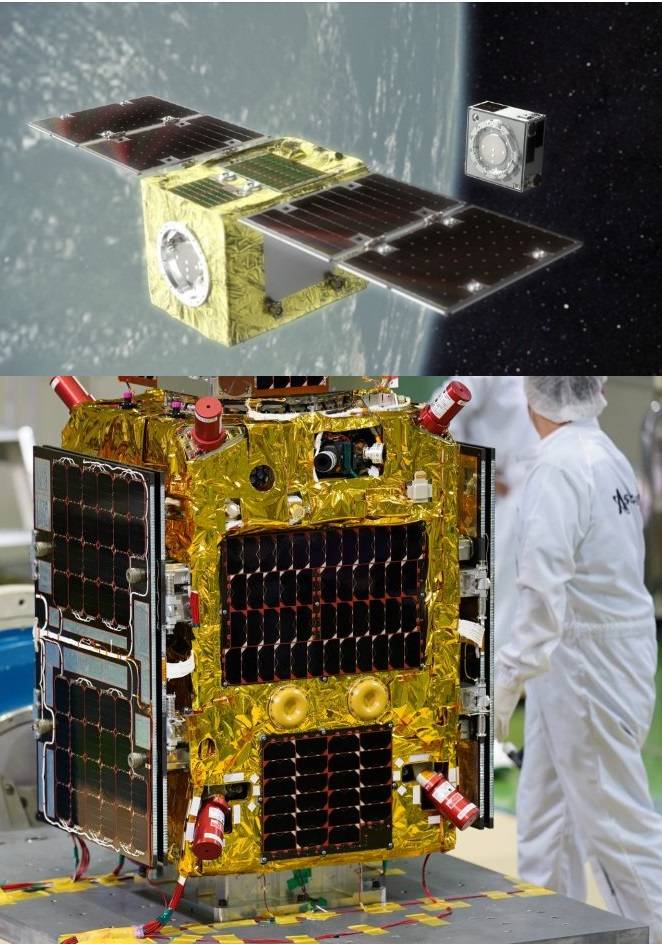

Японская компания Astroscale Holdings Inc., основанная в 2013 году, разрабатывает проект маневрирующего ИСЗ для уборки космического мусора.

Первый экспериментальный запуск должен быть осуществлён РН «Союз» с космодрома «Байконур» в марте 2021 года. Опытный ИСЗ компании Astroscale Holdings Inc., габаритами 110х60 сантиметров и массой 175 килограмм, должен будет собрать имитационный мусор, а затем войти в атмосферу Земли и сгореть вместе с ним.

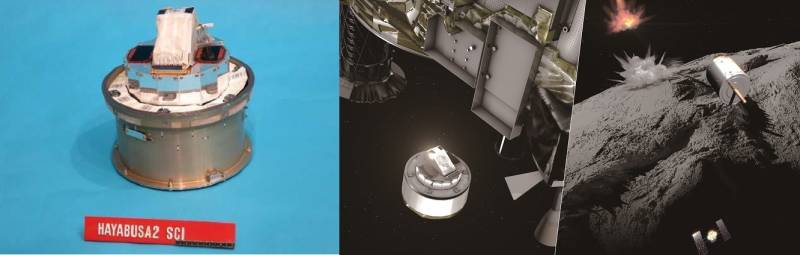

Из гражданских, пусть и не коммерческих космических аппаратов, можно вспомнить японские зонды Хаябуса-1 и Хаябуса-2.

Данные КА предназначены не для уборки космического мусора, а для сближения с астероидами, посадки на них управляемого модуля, извлечения грунта и его последующей доставки на Землю.

Также необходимо отметить, что КА Хаябуса-2 был оснащён модулем Small Carry-on Impactor (SCI), по сути, представляющим собой боеприпас, функционирующий по принципу «ударное ядро». В сущности, Япония провела испытания обычных вооружений в космосе – в перспективе «ударное ядро» вполне может быть использовано и для военных целей.

Выводы

Тематика коммерческих космических аппаратов, разрабатываемых для свода с орбиты космического мусора, не исчерпывается вышеприведёнными проектами.

Стартапов и проектов по этому направлению значительно больше.

В России существуют аналогичные проекты. Однако разрабатываются они государственными структурами – ГК «Роскосмос», АО «Российские космические системы». А значит, низкой стоимости от них ждать не приходится. В лучшем случае наработки по ним будут востребованы в перспективных спутниках «Космос».

Как и в случае со спутниками связи Starlink и спутниками дистанционного зондирования Земли компании Capella Space, можно ожидать, что и проекты орбитальных чистильщиков заинтересуют военных.

По сути, в рамках создания орбитальных чистильщиков отрабатываются все технологии для решения задач по поражению КА и ИСЗ противника, в том числе:

— обнаружение цели;

— вывод к ней КА;

— маневрирование и сближение с целью;

— обстрел цели (захват);

— уничтожение цели путём пробития или сводом с орбиты.

Соответственно, коммерческие аппараты по уборке космического мусора или маневрирующие исследовательские зонды вполне могут быть использованы как противоспутниковое оружие.

Остаётся вопрос цены.

Вообще, если мы говорим о своде с орбиты космического мусора, а не о его вторичном использовании (путём переработки на орбите или посредством спуска на землю в грузовом отсеке шаттла), то прибыли эти начинания не принесут. Можно получить грант, освоить его, построив КА для свода мусора с орбиты, но вот коммерциализировать его вряд ли удастся – альтруистов на Западе немного. Сама по себе задача очистки орбиты вряд ли будет оплачиваться космическими агентствами систематически – так, разовые заказы.

А вот военные вполне могут заинтересоваться наиболее интересными проектами. И после небольшой доработки получить эффективные и недорогие противоспутниковые средства. Их разработка, испытание и даже развёртывание могут проводиться под лозунгом очистки орбиты от космического мусора.

А по факту-то будет организовано развёртывание вооружений класса «космос-космос»?

Источник

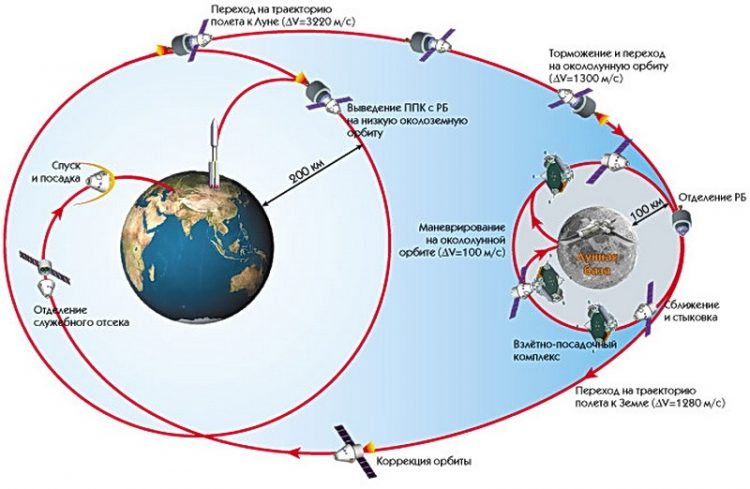

Космические скорости

Любой предмет, будучи подброшенным вверх, рано или поздно оказывается на земной поверхности, будь то камень, лист бумаги или простое перышко. В то же время, спутник, запущенный в космос полвека назад, космическая станция или Луна продолжают вращаться по своим орбитам, словно на них вовсе не действует сила притяжения нашей планеты. Почему так происходит?

На нашей Земле всемирное тяготение воздействует на любое материальное тело. Тогда логично будет предположить, что есть некая сила, нейтрализующая действие гравитации. Эту силу принято называть центробежной.

Центробежную силу легко ощутить привязав на один конец нитки небольшой груз и раскрутив его по окружности. При этом чем больше скорость вращения тем сильнее натяжение нити, а чем медленнее вращаем мы груз тем больше вероятность, что он упадет вниз.

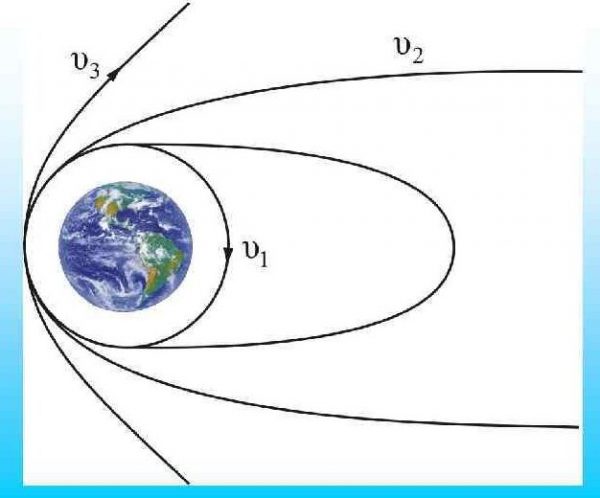

Траектория полета космических кораблей

Таким образом мы вплотную приблизились к понятию «космическая скорость». Простыми словами — это скорость, позволяющая любому объекту преодолеть тяготение небесного тела и их системы. Космические скорости используются для характеристики типа движения космического аппарата в сфере действия небесных тел: Солнца, Земли и Луны, других планет и их естественных спутников, а также астероидов и комет.

Это также значит, что космическая скорость есть у каждого объекта, который движется по орбите. Размер и форма орбиты космического объекта зависят от величины и направления скорости, которую данный объект получил на момент выключения двигателей, и высоты, на которой произошло данное событие.

Космическая скорость (первая v1, вторая v2, третья v3 и четвёртая v4) — это минимальная скорость, при которой какое-либо тело в свободном движении сможет:

- v1 — стать спутником небесного тела (то есть способность вращаться по орбите вокруг небесного тела и не падать на его поверхность);

- v2 — преодолеть гравитационное притяжение небесного тела и начать двигаться по параболической орбите;

- v3 — покинуть при запуске планету, преодолев притяжение Звезды;

- v4 — при запуске из планетной системы объект покинул Галактику.

Космические скорости могут быть рассчитаны для любого удаления от центра Земли. Однако в космонавтике часто используются величины, рассчитанные конкретно для поверхности шаровой однородной модели Земли радиусом 6371 км.

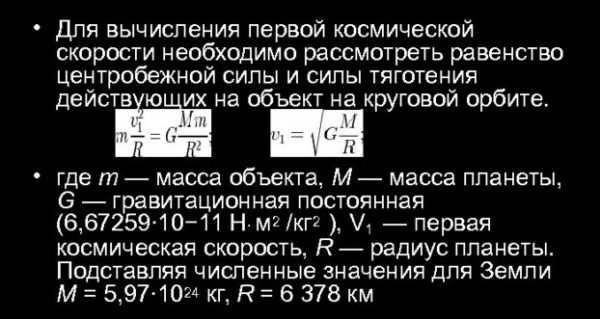

Первая космическая скорость

Первая космическая скорость или Круговая скорость V1 — скорость, которую необходимо придать объекту без двигателя, пренебрегая сопротивлением атмосферы и вращением планеты, чтобы вывести его на круговую орбиту с радиусом, равным радиусу планеты.

Иными словами, первая космическая скорость — это минимальная скорость, при которой тело, движущееся горизонтально над поверхностью планеты, не упадёт на неё, а будет двигаться по круговой орбите.

Формула

где G — гравитационная постоянная (6,67259·10−11 м³·кг−1·с−2), — первая космическая скорость. Подставляя численные значения (для Земли M = 5,97·1024 кг, R = 6 378 км), найдем

7,9 км/с

Первую космическую скорость можно определить через ускорение свободного падения —

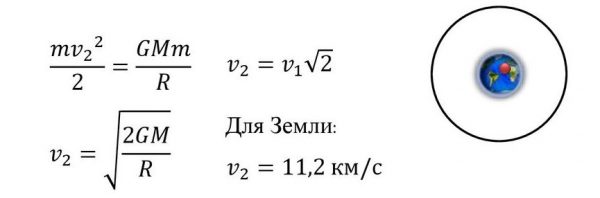

Вторая космическая скорость

Вторая космическая скорость (параболическая скорость, скорость убегания) — наименьшая скорость, которую необходимо придать объекту (например, космическому аппарату), масса которого пренебрежимо мала относительно массы небесного тела (например, планеты), для преодоления гравитационного притяжения этого небесного тела.

Предполагается, что после приобретения телом этой скорости оно не получает негравитационного ускорения (двигатель выключен, атмосфера отсутствует).

Вторая космическая скорость определяется радиусом и массой небесного тела, поэтому она своя для каждого небесного тела (для каждой планеты) и является его характеристикой:

- для Земли вторая космическая скорость равна 11,2 км/с. Тело, имеющее около Земли такую скорость, покидает окрестности Земли и становится спутником Солнца.

- для Солнца вторая космическая скорость составляет 617,7 км/с.

- для Луны скорость убегания равна 2,4 км/с , несмотря на то, что в действительности для удаления тела на бесконечность с поверхности Луны необходимо преодолеть притяжение Земли, Солнца и Галактики.

Параболической вторая космическая скорость называется потому, что тела, имеющие вторую космическую скорость, движутся по параболе.

Формула

Для получения формулы второй космической скорости удобно обратить задачу — спросить, какую скорость получит тело на поверхности планеты, если будет падать на неё из бесконечности. Очевидно, что это именно та скорость, которую надо придать телу на поверхности планеты, чтобы вывести его за пределы её гравитационного влияния .

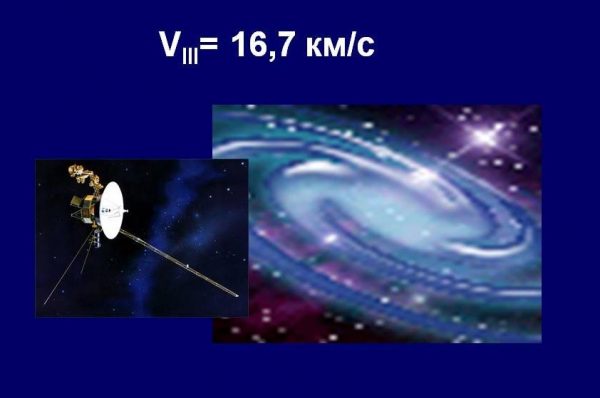

Третья космическая скорость

Третья космическая скорость — минимально необходимая скорость тела без двигателя, позволяющая преодолеть притяжение Солнца и в результате уйти за пределы Солнечной системы.

Только на космических кораблях, которым доступны такие скорости, принципиально могут быть осуществлены пилотируемые межзвёздные перелёты к планетным системам других звёзд.

Взлетая с поверхности Земли и наилучшим образом используя орбитальное движение планеты космический аппарат может достичь третей космической скорости уже при 16,6 км/с относительно Земли, а при старте с Земли в самом неблагоприятном направлении его необходимо разогнать до 72,8 км/с.

Здесь для расчёта предполагается, что космический аппарат приобретает эту скорость сразу на поверхности Земли и после этого не получает негравитационного ускорения (двигатели выключены и сопротивление атмосферы отсутствует). Если к тому же учесть притяжение других планет, которое может как ускорить, так и притормозить аппарат, то диапазон возможных значений 3-й космической скорости станет еще больше.

При наиболее энергетически выгодном старте скорость объекта должна быть сонаправлена скорости орбитального движения Земли вокруг Солнца. Орбита такого аппарата в Солнечной системе представляет собой параболу.

Четвёртая и пятая космическая скорости

Четвёртая космическая скорость — минимально необходимая скорость тела без двигателя, позволяющая преодолеть притяжение галактики Млечный Путь. Она используется довольно редко.

Четвёртая космическая скорость не постоянна для всех точек Галактики, а зависит от расстояния до центральной массы.

Для нашей галактики таковой является объект Стрелец A*, сверхмассивная чёрная дыра.

По грубым предварительным расчётам в районе нашего Солнца четвёртая космическая скорость составляет около 550 км/с. Значение сильно зависит не только (и не столько) от расстояния до центра галактики, а от распределения масс вещества по Галактике, о которых пока нет точных данных, ввиду того что видимая материя составляет лишь малую часть общей гравитирующей массы, а все остальное — скрытая масса.

Ещё реже в некоторых источниках встречается понятие «пятая космическая скорость». Это скорость, позволяющая добраться до иной планеты звездной системы вне зависимости от разности плоскостей эклиптики планет. Например, для Солнечной системы и, конкретно, для Земли, чтобы орбита межпланетного перелета была перпендикулярной к земной орбите, нужна скорость запуска 43,6 километра в секунду.

Видео

Источник