- Стоматологический Центр Улыбки — стоматология для всей семьи!

- Эндодонтия

- Выведение пломбировочного материала за пределы корня зуба.

- Статьи

- Пломба вышла под корень зуба: причины, симптоматика, удаление

- Выведение пломбировочного материала за апекс: эндодонтическая неудача против клинического успеха

- Автор: Calogero Burgea

Стоматологический Центр Улыбки — стоматология для всей семьи!

Эндодонтия

Выведение пломбировочного материала за пределы корня зуба.

До недавнего времени существовало понятие, что эндодонтическое лечение зуба при всех формах хронического периодонтита должно заканчиваться пломбированием канала с выведением пломбировочного материала «за верхушку». В настоящее время такой подход серьезно пересмотрен, и считается ошибкой.

Это осложнение возникает как следствие нескольких причин:

1. Неправильное определение длины канала, в результате чего эндодонтический инструмент перфорирует апекс и механическая обработка проводится за пределами канала, в периапикальных тканях.

2. Недостаточное оснащение врачей современное эндодонтической аппаратурой увеличивает вероятность неправильного формирования апикального уступа и

чрезмерного раскрытия апикального отверстия.

3. Использование механического каналонаполнителя на высокой скорости всегда приводит к выведению пломбировочное материала за верхушку зуба.

4. Неправильная эндодонтическая обработка нижней трети канала без формирования апикального уступа.

5. В случае резорбции верхушки корня при наличии хронических периапикальных и воспалительно-деструктивных очагов верхушечное сужение, как правило, отсутствует. Апикальное отверстие значительно расширено и после механической обработки увеличивается еще больше. Это делает практически невозможным формирование апикального уступа и дальнейшую качественную конденсацию пломбировочного материала в этой области.

Необходимо отметить, что при эндодонтическом лечении важно не только пломбирование канала на уровне апикального отверстия. В свете современных представлений об осложнениях лечения на этапе подготовки канала к пломбированию выведение продуктов распада пульпы и антисептических препаратов (паркан, хлоргексидин и т. д.), приводит к постпломбировочной боли, которая чаще является ответной реакцией на инфицирование и раздражение периапикальных тканей этими веществами.

Большое значение также имеет химический состав выведенного материала. Несмотря на высокие требования, предъявляемые к ним (биосовместимость, сохранение стабильных размеров, обеспечение герметизма канала, нерастворимость, асептич-ность), все материалы могут оказывать как механическое, так и химическое раздражающее воздействие. К сожалению, в практическом здравоохранении до настоящего времени используется резорцин-формалиновая жидкость и паста, обладающая сильным раздражающим и повреждающим действиями.

Клиническая картина при чрезмерном выведении материала за верхушку обусловлена анатомическими особенностями верхней и нижней челюстей. Отсутствие в периапикальных тканях выраженных деструктивных изменений, как правило, не позволяет вывести за пределы верхушки корня большое количество пломбировочного материала. Однако встречаются случаи, когда выводилось большое количество пломбировочного материала за верхушку зуба с интактным периодонтом при лечении пульпита. Эта картина наблюдалась как на верхних, так и на нижней челюстях.

При наличии периапикальных деструктивных процессов выведение пломбировочного материала чаще всего приводит к обострению хронического воспаления, проявляющегося появлением боли, повышением температуры, отеком окружающих мягких тканей (периостальными реакциями).

При пломбировании моляров и премоляров верхних челюстей излишек пломбировочного материала чаще всего локализуется в верхнечелюстном синусе или под слизистой оболочкой пазухи и является причиной развития одонтогенного гайморита. Реакция на инородное тело будет более выражена при наличии патологических изменений в пазухе до момента его попадания туда, а также она зависит от агрессивности самого пломбировочного материала. При выведении материала в области мояров и премоляров нижней челюсти вероятно его попадание в нижнечелюстной канал или в область ментального отверстия, что сопровождается онемением губы и подбородка соответствующей стороны (симптом Венсана). Дегенеративные изменения нервного волокна напрямую зависят от химического состава пломбировочного материала, длительности его нахождения в области нервного волокна.

В некоторых случаях инородные тела, попадая в мягкие ткани, либо инкапсулируются и никак себя клинически не проявляют, либо вызывают воспаление с последующим нагноением.

При выявлении инородного тела в периапикальных тканях врачебная тактика должна быть индивидуальной в каждом конкретном случае. Определяющим в решении вопроса об удалении или оставлении инородного тела должен быть характер жалоб, их длительность, наличие обострения патологического процесса, его локализация.

При наличии показаний суть хирургического вмешательства заключается в следующем. После проведения проводниковой анестезии отслаивается слизисто-надкостничный лоскут соответственно области выведенного пломбировочного материала. В тех клинических ситуациях, когда инородное тело определяется в мягких тканях или под слизистой оболочкой, после отслаивания слизисто-надкостничного лоскута инкапсулированный материал удаляется из-под надкостницы.

В зависимости от места нахождения материала наружную кортикальную пластинку трепанируют по проекции последнего. Необходимо отметить, что часть материала может выпиливаться с костью, так как он локализуется в толще альвеолярной кости. Далее материал выскабливается из костномозгового пространства. При наличии материала в верхнечелюстной пазухе удаляется не только он, но и полипозная, измененная слизистая вокруг него. При выраженных патологических изменениях в верхнечелюстной пазухе операция проводится по типу радикальной гайморотомии с созданием соустья с нижними носовым ходом и тампонадой м пазухи.

| Показания к хирургическому лечению | |

| Абсолютные показания | Относительные показания |

| 1. Выведение пломбировочного материала в нижнечелюстной канал. 2. Наличие значительного количества пломбировочного материала в верхнечелюстном синусе или незначительного его количества,являющегося причиной обострения одонтогенного гайморита. 3. Корневая киста с выведенным в полость пломбировочным материалом. 4. Периодическое обострение периапикального деструктивного процесса даже при небольшом выведении пломбировочного материала за верхушку корня. 5. Выраженная болевая реакция, сохраняющаяся в течение 14 дней при выведении небольшого количества материала за верхушкукорня зуба. 6. Наличие металлических инструментов в периапикальных тканях с признаками деструкции костной ткани вокруг них и периодическими обострениями процесса. 7. При наличии инородного тела в мягких | Относительными показаниями являются те случаи, когда выведенный пломбировочный материал не вызывает болевой реакции, обострения процесса, при небольших размерах периапикальных изменений, которые купируются физиотерапевтическими и лечебными процедурами. Тут рекомендовано динамическое наблюдение в течение 3-6-12 месяцев. |

Необходимо отметить, что успех хирургического лечения и, соответственно, послеоперационного течения определяется давностью локализации материала и его воздействием на окружающую костную и нервную ткань. Выявлено, что наиболее токсичными для нервной ткани являются формалинсодержащие пасты, которые широко используются у нас в стране. Чем раньше удаляется материал из нижнечелюстного канала, области ментального и резцового отверстий, тем легче протекает реабилитационный период и восстановление чувствительности соответствующих областей происходит практически сразу. Как правило, восстановление нарушенной чувствительности происходит в течение 3-6-12 месяцев.

Лучшим лечением такого осложнения эндодонтического вмешательства, как выведение пломбировочного материала в периапикальные ткани, является профилактика. Поэтому врачам-терапевтам необходимо строго придерживаться всех правил при осуществлении эндодонтических мероприятий, а при пломбировании анатомически близко расположенных верхушек корней зубов к нижнечелюстному каналу или верхнечелюстному синусу исключить применение агрессивных паст.

Таким образом, диагностика и лечение данной патологии является сложной, но чрезвычайно актуальной задачей и требует серьезного индивидуального подхода.

Источник

Статьи

Пломба вышла под корень зуба: причины, симптоматика, удаление

Иногда во время эндодонтического лечения случается так, что за пределы корня выходит излишек пломбировочных материалов, несмотря на их качество и широкие возможности на сегодня контролировать точность заполнения каналов. Для предупреждения развития осложнения вследствие чрезмерной пломбировки после лечения зуба рекомендуется сделать рентген-контроль. Снимок позволяет стоматологу выявить излишки пломбы, в случае выхода ее за верхушку корня, и принять решение, как действовать дальше.

Выведение пломбировочного материала за пределы зуба может быть обусловлено сложностью определения длины корневого канала, некорректным подбором штифта, отсутствием апикального упора и другими причинами. В любом случае попадание в периодонт материала недопустимо, так как это уже инородное вещество. Попробуем разобраться, насколько опасен выход пломбы из канала и что с этим делать.

Факторы, определяющие серьезность последствий перепломбировки

Если после лечения каналов зуб болит при надавливании, возможно дискомфорт связан с выходом цемента или гутаперчи за пределы корня. Интенсивность боли зависит от химического состава и количества инородного вещества в прилежащих тканях.

Не страшно, если вышла из канала лечебная паста – материал способен рассасываться. Конечно, зуб может беспокоить и очень даже сильно. Но со временем боль утихнет, при условии, что специалист нашел и качественно пролечил все корневые каналы. Плохо, если произошел выход большого объема пломбировочного материала. Наряду с механическим воздействием, пломба может провоцировать химическое раздражение тканей зубочелюстного аппарата. К тому же она не рассасывается.

Вместе с тем, многие люди ходят с подобными «сюрпризами», даже и, не подозревая об их существовании. Обычно это пациенты, с запломбированными 20-30 лет назад каналами, когда в эндодонтии повсеместно использовалась пломбировочная паста, но еще не знали об эффективных инструментах для контроля лечения (апекслокаторах). И доктор вынужден был наталкивать в канал, как можно больше цемента.

Важно: Если спустя много лет на КТ и рентгене обнаружилось инородное вещество под зубным корнем, однако при этом нет кисты и воспалительного процесса, а зуб вообще не беспокоил и не беспокоит, трогать его не стоит. Но когда пациент жалуется на боли либо рентген-снимок демонстрирует воспаление вокруг вышедшего материала, от пломбы в десне придется избавляться хирургическим путем.

Клинику обуславливают анатомические особенности челюстей. Выход материала во время лечения пульпитов случается, как снизу, так и сверху. В периодонте с деструктивными изменениями введение инородного вещества провоцирует обострение хронических процессов, проявляющихся выраженной симптоматикой – болью, повышенной температурой, отеком слизистых тканей, нагноением.

При пломбировании верхних премоляров и моляров излишки пломбы чаще всего попадают в верхнечелюстной синус либо под слизистую пазухи, вызывая гайморит с полным букетом признаков данной патологии. Интенсивность реакции зависит от наличия/отсутствия патологических процессов в пазухе до введения, а также от агрессивности вещества. Цемент в пазухе продолжительное время может не беспокоить. Однако ряд определенных факторов, включая ослабление иммунных сил, переохлаждение, ОРВИ и даже банальное переутомление, способны активировать воспалительный процесс.

При лечении нижних премолярных и молярных единиц существует риск заброса цемента, как в нижнечелюстной канал, так и в зону ментального отверстия, что приводит к синдрому онемения подбородка и губы с определенной стороны. Степень патологических изменений в нервных волокнах зависит от химической активности вещества и продолжительности его локализации в области альвеолярного нерва.

Хирургическое удаление пломбы из десны

При показаниях суть операции сводится к отслаиванию слизисто-надкостного кусочка в месте выведения материала. Процедура проходит под проводниковой анестезией. Если вещество определяется в мягких структурах либо под слизистой, после надреза инкапсулированную пломбу извлекают из-под надкостницы.

Зависимо от локализации материала, по его проекции может вскрываться наружная кортикальная пластинка. При этом пломба, находящаяся в альвеолярной кости, частично выпиливается вместе с твердой тканью, а остатки инородного вещества выскабливаются. Чем раньше извлечь тело из области нижнечелюстного нерва, тем легче будет проходить реабилитация и быстрее возвратится чувствительность.

В верхнечелюстной пазухе удаляют не только материал, но и полипозную слизистую вокруг. При серьезных деструктивных изменениях оперативное вмешательство предполагает радикальную гайморотомию.

Диагностировать и лечить последствия выхода пломбировочных материалов в периапикальные структуры – задача сложная и крайне актуальная. Профилактика — самый эффективный способ не допущения подобного осложнения в эндодонтии. Опытные стоматологи строго придерживаются всех требований внутриканального вмешательства и не применяют агрессивные пасты при лечении зубов с верхушками корней, находящихся в анатомической близости по отношению к верхнечелюстному синусу или нижнечелюстному каналу.

Источник

Выведение пломбировочного материала за апекс: эндодонтическая неудача против клинического успеха

Выведение пломбировочного материала за апекс: эндодонтическая неудача против клинического успеха

Автор: Calogero Burgea

Многие стоматологи считают, что процедурные ошибки в ежедневной практике, такие как выведение за пределы апикального отверстия и контакт пломбировочного материала (чаще всего гуттаперчи и цинк-оксид-эвгенолового силера) с периапикальными тканями после лечения, являются непосредственной причиной эндодонтических неудач.

Некоторые авторы показывают негативное влияние выведения пломбировочного материала за апекс на предсказуемость эндодонтического лечения и подчеркивают следующее:

- Высокую частоту послеоперационной боли с обострением воспаления

- Токсичность материалов

- Постоянное раздражение периапикальных тканей с проявлением от легкого воспаления до общей реакции организма.

В противоположность этому, другие авторы утверждают, что выведение материала за апекс само по себе напрямую не способствует неудаче в эндодонтии, хотя его и следует избегать. Ingle говорит о том, что в эндодонтическом лечении можно добиться успеха, несмотря на выведение материала за верхушку корня. Schilder отмечает, что он не встречал осложнений, специфически связанных только с избыточной пломбировкой канала. Weine утверждает, что периапикальные ткани, к счастью, хорошо переносят контакт с гуттаперчей и поэтому неудачное эндодонтическое лечение, связанное с выведением ее за верхушку, встречается редко. В большинстве случаев не определяются патологических рентгенологических свидетельств, а иногда даже наблюдается уменьшение количества выведенного материала, благодаря фагоцитозу.

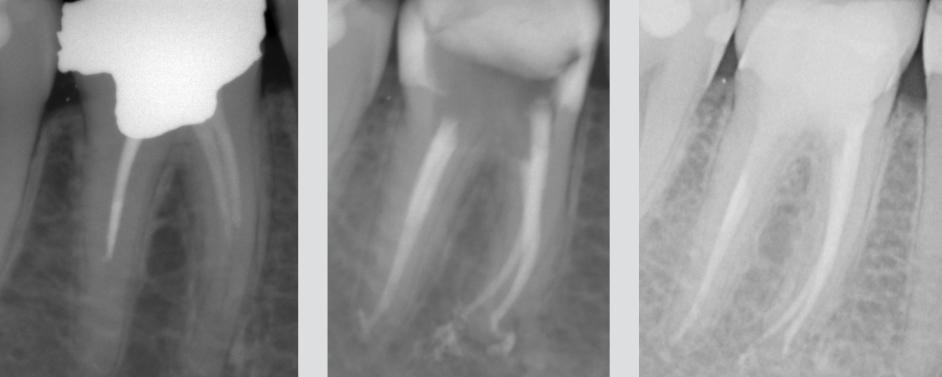

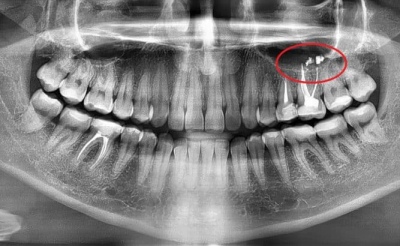

Изображение 1 – Первый моляр нижней челюсти с амальгамовой пломбой и недостаточной обтурацией корневого канала.

После перелечивания на рентгенограмме определяется трехмерное заполнение корневых каналов с небольшим выведением за апекс в мезиальных каналах, обтурированных Thermafil #25, и в дистальном канале, обтурированном методом вертикальной конденсации разогретой гуттаперчи.

Через 5 лет избыточный материал исчез, и периапикальные ткани остались здоровыми.

Такие противоречивые результаты можно объяснить различиями в методологии исследований и разным составом выведенных материалов. Как правило, наиболее распространенные причины несоответствия связаны с различиями в апикальной анатомии, ограничивающими эффективность эндодонтического лечения в различных клинических ситуациях.

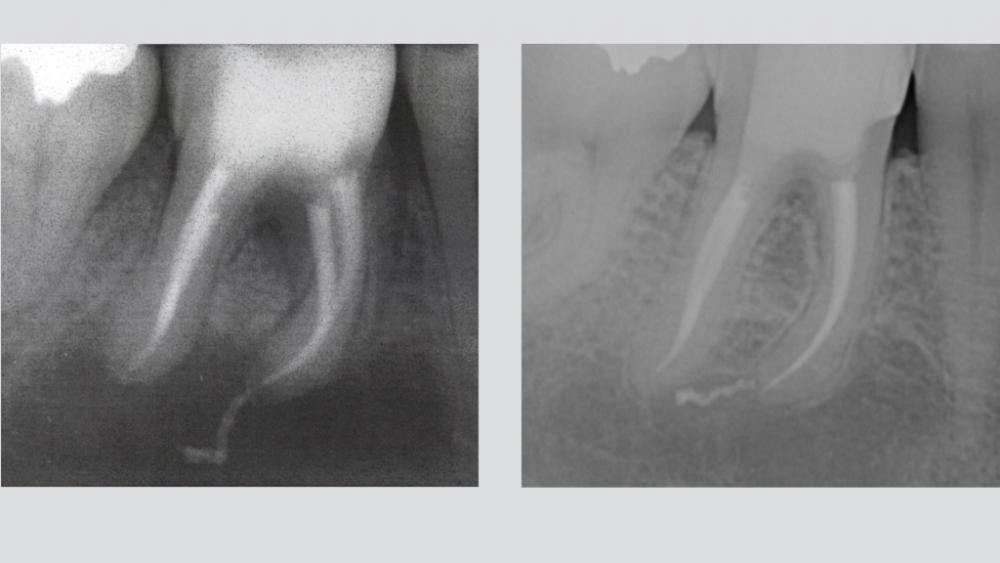

Изображение 2 – Основные факторы, приводящие к выведению материала за верхушку корня:

Наружная воспалительная апикальная резорбция корня, связанная с апикальным поражением зуба, который был прежде лечен.

Неполностью сформированный корень.

Чрезмерная инструментальная обработка с отклонением от естественного хода канала и апикальная перфорация.

Неадекватное манипулирование пластифицированной или непластифицированной гуттаперчей и герметиками во время проведения обтурации.

Крайне важно определить и разграничить выведение пломбировочного материала в трехмерно очищенных, сформированных и обтурированных корневых каналах и в каналах с обтурационным переполнением в сочетании с неполной внутренней обтурацией.

Изображение 3 – Типичный вид выведенного гуттаперчевого штифта: обратите внимание на царапины на штифте.

Изображение 4 – Апикальное отверстие полностью заполнено.

Изображение 5 – Правильное расширение для обтурации, но недостаточное пломбирование канала. Обратите внимание на транспортацию апекса во время формирования канала. (Предоставлено Dr. M. Vitullo).

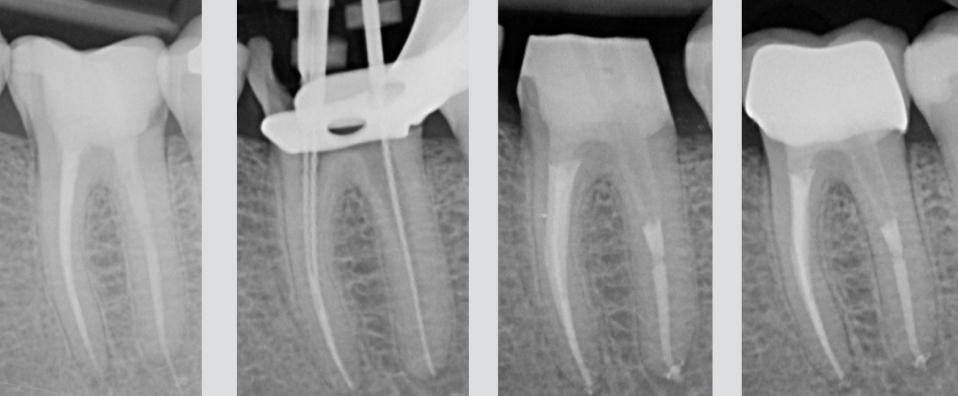

Изображение 6 – Послеоперационная рентгенограмма первого моляра нижней челюсти, на которой определяется большое апикальное поражение эндодонтического происхождения. Мезиальные каналы были обтурированы Thermafil. Контрольный осмотр через 4 года показывает остеорепарацию. Избыток пломбировочного материала не помешал восстановлению кости.

Изображение 7 – Носитель Thermafil выведен за пределы апекса в дистальном корне. Thermafil является хорошим методом обтурации в том случае, если соблюдается протокол. Проведено удаление носителя и перепломбировка каналов. Через 6 месяцев поражение стало меньше, чем на предоперационной рентгенограмме, и пациент отметил исчезновение боли при жевании.

Изображение 8 – На этих снимках показано, что даже МТА может быть выведен в периапикальные ткани. В этом случае правило такое же, как и в предыдущих примерах: если канал хорошо очищен, избыток МТА не может помешать восстановлению тканей. Наблюдение в течение 6 лет, любезно представленное Dr. R. Tonini.

Заключение

Обтурация является последним этапом эндодонтического лечения. Выведение за пределы апикального отверстия либо силера, либо гуттаперчи не обязательно станет ошибкой при проведении обтурации. Однако при этом может открыться ошибка формирования канала, когда были созданы параллельные стенки канала вместо конических, апикальная резорбция или расширение апекса.

Следовательно, необходимо определить прямые причины избыточного пломбирования корневого канала. «Является ли избыток материала остатком после полной трехмерной обтурации или материал выведен за апекс в сочетании с неполной внутренней обтурацией канала?» Излишек материала за апексом однозначно не является целью эндодонтического лечения, а скорее результатом безопасно возникших гидравлических сил при достижении трехмерной обтурации системы корневого канала.

Многочисленные случаи выведения материала за верхушку корня, которые окончились успешно, о чем свидетельствуют клинические и рентгенологические признаки долгосрочного восстановления периапикальных тканей, должны обнадеживать пациентов, врачей и страховать от любых судебных обвинений.

Источник

Выведение пломбировочного материала за апекс: эндодонтическая неудача против клинического успеха

Выведение пломбировочного материала за апекс: эндодонтическая неудача против клинического успеха