- Эндодонтические силеры, выведенные за верхушку: их судьба и влияние на исход лечения

- Доступ ко всем статьям по подписке

- Статьи

- Пломба вышла под корень зуба: причины, симптоматика, удаление

- Выведение пломбировочного материала за апекс: эндодонтическая неудача против клинического успеха

- Автор: Calogero Burgea

- ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА МЕТАПЕКС ПРИ ЛЕЧЕНИИ ДЕСТРУКТИВНЫХ ФОРМ ХРОНИЧЕСКОГО ПЕРИОДОНТИТА

Эндодонтические силеры, выведенные за верхушку: их судьба и влияние на исход лечения

Автор: Domenico Ricucci

Автор: Domenico Ricucci

Ключевые слова: эндодонтические силеры, эндодонтическое лечение, избыточное пломбирование, результат лечения

Введение: это ретроспективное исследование изучает случаи непреднамеренного выведения пломбировочного материала и их влияние на результат лечения.

Методика: В исследования были включены 105 зубов, пролеченных одним специалистом и имеющие признаки выведения пломбировочного материала на постобтурационных рентгенограммах. Использованные силеры: Pulp Canal Sealer (Sybron Dental, Orange, CA), PCS Extended WorkingTime EWT (Sybron Dental), (Sybron Endo), Endomethasone (Septodont, Saint-, France), AH Plus (DeTrey GmbH, Konstanz, Germany), и Apexit (Ivoclar Vivadent, Schaan, Lichtenstein). Контрольные рентгенограммы сравнивали с рентгенограммами после немедленной обтурации, оценивая удаление выведенного материала и состояние перирадикулярных тканей.

Данные были распределены по группам , и наблюдения и статистически , используя критерий и точный тест Фишера.

Результаты: статистически значимые различия были обнаружены только в группе с наблюдением при сравнении с AH PlusApexit и Endomethasone (P .05). Результат наблюдения показывает, что 79% зубов, имеющих апикальный периодонтит, были вылечены по сравнению со 100% зубов, не имеющих апикального периодонтита (P

Доступ ко всем статьям по подписке

Доступ к 1524 статьям

Новые статьи почти каждый день

Без автоматического продления

Подробнее о подписке

Источник

Статьи

Пломба вышла под корень зуба: причины, симптоматика, удаление

Иногда во время эндодонтического лечения случается так, что за пределы корня выходит излишек пломбировочных материалов, несмотря на их качество и широкие возможности на сегодня контролировать точность заполнения каналов. Для предупреждения развития осложнения вследствие чрезмерной пломбировки после лечения зуба рекомендуется сделать рентген-контроль. Снимок позволяет стоматологу выявить излишки пломбы, в случае выхода ее за верхушку корня, и принять решение, как действовать дальше.

Выведение пломбировочного материала за пределы зуба может быть обусловлено сложностью определения длины корневого канала, некорректным подбором штифта, отсутствием апикального упора и другими причинами. В любом случае попадание в периодонт материала недопустимо, так как это уже инородное вещество. Попробуем разобраться, насколько опасен выход пломбы из канала и что с этим делать.

Факторы, определяющие серьезность последствий перепломбировки

Если после лечения каналов зуб болит при надавливании, возможно дискомфорт связан с выходом цемента или гутаперчи за пределы корня. Интенсивность боли зависит от химического состава и количества инородного вещества в прилежащих тканях.

Не страшно, если вышла из канала лечебная паста – материал способен рассасываться. Конечно, зуб может беспокоить и очень даже сильно. Но со временем боль утихнет, при условии, что специалист нашел и качественно пролечил все корневые каналы. Плохо, если произошел выход большого объема пломбировочного материала. Наряду с механическим воздействием, пломба может провоцировать химическое раздражение тканей зубочелюстного аппарата. К тому же она не рассасывается.

Вместе с тем, многие люди ходят с подобными «сюрпризами», даже и, не подозревая об их существовании. Обычно это пациенты, с запломбированными 20-30 лет назад каналами, когда в эндодонтии повсеместно использовалась пломбировочная паста, но еще не знали об эффективных инструментах для контроля лечения (апекслокаторах). И доктор вынужден был наталкивать в канал, как можно больше цемента.

Важно: Если спустя много лет на КТ и рентгене обнаружилось инородное вещество под зубным корнем, однако при этом нет кисты и воспалительного процесса, а зуб вообще не беспокоил и не беспокоит, трогать его не стоит. Но когда пациент жалуется на боли либо рентген-снимок демонстрирует воспаление вокруг вышедшего материала, от пломбы в десне придется избавляться хирургическим путем.

Клинику обуславливают анатомические особенности челюстей. Выход материала во время лечения пульпитов случается, как снизу, так и сверху. В периодонте с деструктивными изменениями введение инородного вещества провоцирует обострение хронических процессов, проявляющихся выраженной симптоматикой – болью, повышенной температурой, отеком слизистых тканей, нагноением.

При пломбировании верхних премоляров и моляров излишки пломбы чаще всего попадают в верхнечелюстной синус либо под слизистую пазухи, вызывая гайморит с полным букетом признаков данной патологии. Интенсивность реакции зависит от наличия/отсутствия патологических процессов в пазухе до введения, а также от агрессивности вещества. Цемент в пазухе продолжительное время может не беспокоить. Однако ряд определенных факторов, включая ослабление иммунных сил, переохлаждение, ОРВИ и даже банальное переутомление, способны активировать воспалительный процесс.

При лечении нижних премолярных и молярных единиц существует риск заброса цемента, как в нижнечелюстной канал, так и в зону ментального отверстия, что приводит к синдрому онемения подбородка и губы с определенной стороны. Степень патологических изменений в нервных волокнах зависит от химической активности вещества и продолжительности его локализации в области альвеолярного нерва.

Хирургическое удаление пломбы из десны

При показаниях суть операции сводится к отслаиванию слизисто-надкостного кусочка в месте выведения материала. Процедура проходит под проводниковой анестезией. Если вещество определяется в мягких структурах либо под слизистой, после надреза инкапсулированную пломбу извлекают из-под надкостницы.

Зависимо от локализации материала, по его проекции может вскрываться наружная кортикальная пластинка. При этом пломба, находящаяся в альвеолярной кости, частично выпиливается вместе с твердой тканью, а остатки инородного вещества выскабливаются. Чем раньше извлечь тело из области нижнечелюстного нерва, тем легче будет проходить реабилитация и быстрее возвратится чувствительность.

В верхнечелюстной пазухе удаляют не только материал, но и полипозную слизистую вокруг. При серьезных деструктивных изменениях оперативное вмешательство предполагает радикальную гайморотомию.

Диагностировать и лечить последствия выхода пломбировочных материалов в периапикальные структуры – задача сложная и крайне актуальная. Профилактика — самый эффективный способ не допущения подобного осложнения в эндодонтии. Опытные стоматологи строго придерживаются всех требований внутриканального вмешательства и не применяют агрессивные пасты при лечении зубов с верхушками корней, находящихся в анатомической близости по отношению к верхнечелюстному синусу или нижнечелюстному каналу.

Источник

Выведение пломбировочного материала за апекс: эндодонтическая неудача против клинического успеха

Выведение пломбировочного материала за апекс: эндодонтическая неудача против клинического успеха

Автор: Calogero Burgea

Многие стоматологи считают, что процедурные ошибки в ежедневной практике, такие как выведение за пределы апикального отверстия и контакт пломбировочного материала (чаще всего гуттаперчи и цинк-оксид-эвгенолового силера) с периапикальными тканями после лечения, являются непосредственной причиной эндодонтических неудач.

Некоторые авторы показывают негативное влияние выведения пломбировочного материала за апекс на предсказуемость эндодонтического лечения и подчеркивают следующее:

- Высокую частоту послеоперационной боли с обострением воспаления

- Токсичность материалов

- Постоянное раздражение периапикальных тканей с проявлением от легкого воспаления до общей реакции организма.

В противоположность этому, другие авторы утверждают, что выведение материала за апекс само по себе напрямую не способствует неудаче в эндодонтии, хотя его и следует избегать. Ingle говорит о том, что в эндодонтическом лечении можно добиться успеха, несмотря на выведение материала за верхушку корня. Schilder отмечает, что он не встречал осложнений, специфически связанных только с избыточной пломбировкой канала. Weine утверждает, что периапикальные ткани, к счастью, хорошо переносят контакт с гуттаперчей и поэтому неудачное эндодонтическое лечение, связанное с выведением ее за верхушку, встречается редко. В большинстве случаев не определяются патологических рентгенологических свидетельств, а иногда даже наблюдается уменьшение количества выведенного материала, благодаря фагоцитозу.

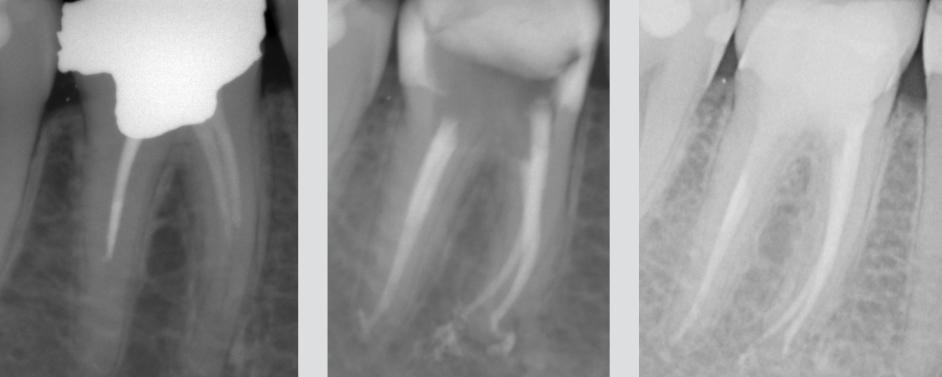

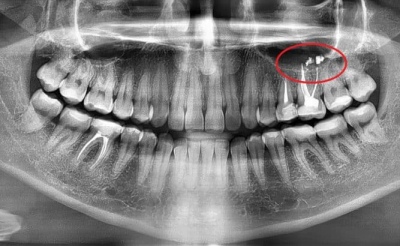

Изображение 1 – Первый моляр нижней челюсти с амальгамовой пломбой и недостаточной обтурацией корневого канала.

После перелечивания на рентгенограмме определяется трехмерное заполнение корневых каналов с небольшим выведением за апекс в мезиальных каналах, обтурированных Thermafil #25, и в дистальном канале, обтурированном методом вертикальной конденсации разогретой гуттаперчи.

Через 5 лет избыточный материал исчез, и периапикальные ткани остались здоровыми.

Такие противоречивые результаты можно объяснить различиями в методологии исследований и разным составом выведенных материалов. Как правило, наиболее распространенные причины несоответствия связаны с различиями в апикальной анатомии, ограничивающими эффективность эндодонтического лечения в различных клинических ситуациях.

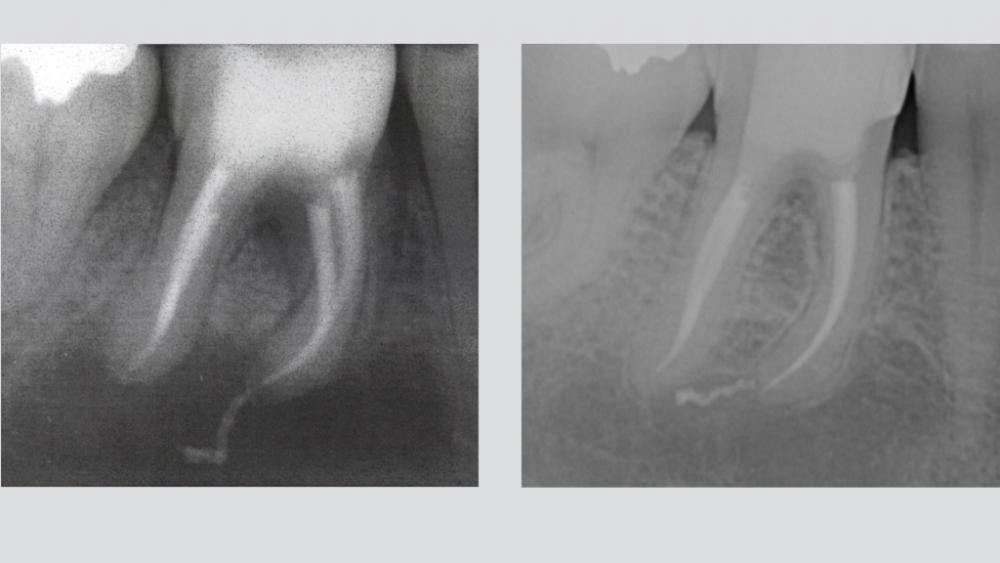

Изображение 2 – Основные факторы, приводящие к выведению материала за верхушку корня:

Наружная воспалительная апикальная резорбция корня, связанная с апикальным поражением зуба, который был прежде лечен.

Неполностью сформированный корень.

Чрезмерная инструментальная обработка с отклонением от естественного хода канала и апикальная перфорация.

Неадекватное манипулирование пластифицированной или непластифицированной гуттаперчей и герметиками во время проведения обтурации.

Крайне важно определить и разграничить выведение пломбировочного материала в трехмерно очищенных, сформированных и обтурированных корневых каналах и в каналах с обтурационным переполнением в сочетании с неполной внутренней обтурацией.

Изображение 3 – Типичный вид выведенного гуттаперчевого штифта: обратите внимание на царапины на штифте.

Изображение 4 – Апикальное отверстие полностью заполнено.

Изображение 5 – Правильное расширение для обтурации, но недостаточное пломбирование канала. Обратите внимание на транспортацию апекса во время формирования канала. (Предоставлено Dr. M. Vitullo).

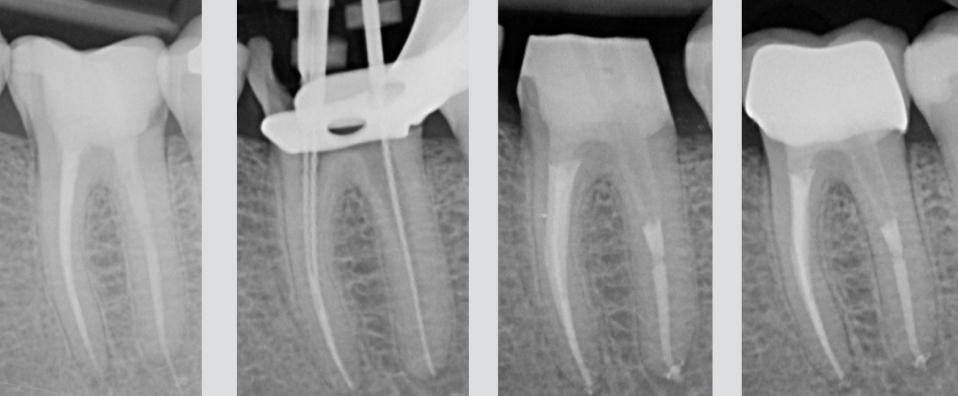

Изображение 6 – Послеоперационная рентгенограмма первого моляра нижней челюсти, на которой определяется большое апикальное поражение эндодонтического происхождения. Мезиальные каналы были обтурированы Thermafil. Контрольный осмотр через 4 года показывает остеорепарацию. Избыток пломбировочного материала не помешал восстановлению кости.

Изображение 7 – Носитель Thermafil выведен за пределы апекса в дистальном корне. Thermafil является хорошим методом обтурации в том случае, если соблюдается протокол. Проведено удаление носителя и перепломбировка каналов. Через 6 месяцев поражение стало меньше, чем на предоперационной рентгенограмме, и пациент отметил исчезновение боли при жевании.

Изображение 8 – На этих снимках показано, что даже МТА может быть выведен в периапикальные ткани. В этом случае правило такое же, как и в предыдущих примерах: если канал хорошо очищен, избыток МТА не может помешать восстановлению тканей. Наблюдение в течение 6 лет, любезно представленное Dr. R. Tonini.

Заключение

Обтурация является последним этапом эндодонтического лечения. Выведение за пределы апикального отверстия либо силера, либо гуттаперчи не обязательно станет ошибкой при проведении обтурации. Однако при этом может открыться ошибка формирования канала, когда были созданы параллельные стенки канала вместо конических, апикальная резорбция или расширение апекса.

Следовательно, необходимо определить прямые причины избыточного пломбирования корневого канала. «Является ли избыток материала остатком после полной трехмерной обтурации или материал выведен за апекс в сочетании с неполной внутренней обтурацией канала?» Излишек материала за апексом однозначно не является целью эндодонтического лечения, а скорее результатом безопасно возникших гидравлических сил при достижении трехмерной обтурации системы корневого канала.

Многочисленные случаи выведения материала за верхушку корня, которые окончились успешно, о чем свидетельствуют клинические и рентгенологические признаки долгосрочного восстановления периапикальных тканей, должны обнадеживать пациентов, врачей и страховать от любых судебных обвинений.

Источник

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА МЕТАПЕКС ПРИ ЛЕЧЕНИИ ДЕСТРУКТИВНЫХ ФОРМ ХРОНИЧЕСКОГО ПЕРИОДОНТИТА

Проблема совершенствования качества лечебно-профилактической помощи пациентам с хроническим верхушечным периодонтитом остается одной из важнейших в современной стоматологии. Совершенствование методик эндодонтического лечения расширяет возможности консервативного лечения зубов со значительными воспалительными процессами околоверхушечных тканей. Однако, по данным литературы, после лечения деструктивных форм хронического периодонтита остается еще достаточно высокий процент осложнений [3]. Пациенты крайне негативно относятся к удалению зубов, поэтому эндодонтическое лечение, в том числе повторное, востребованы.

Патологический процесс в периапикальных тканях сопровождается, как правило, выраженными деструктивными процессами в костной ткани, что затрудняет выбор метода лечения. Для консервативного лечения воспаления в периодонте требуется длительный период времени. Представляя собой хронический одонтогенный воспалительный очаг, периодонтит служит источником сенсибилизации организма больного, что приводит к значительным изменениям иммунологического статуса, снижению уровня неспецифической резистентности, развитию и осложнению течения различных соматических заболеваний [1].

Целью лечения периодонтита является ликвидация воспаления в периапикальной области, исключение патогенного влияния на организм одонтогенного воспалительного очага, регенерация структуры тканей периодонта и восстановление функции зуба [1].

В эндодонтии важную роль играет знание анатомии зубов и системы их корневых каналов, а также правильная работа эндодонтическими инструментами и выбор пломбировочных материалов. Хорошее знание топографии полости зуба, архитектоники системы корневых каналов позволяет эффективно раскрыть полость зуба, обеспечив достаточный доступ к устьям корневых каналов и к самой их системе [1, 2]. Вместе с тем исследования последних лет показали, что качественно обрабатывается не более 70% стенок проходимых каналов, преимущественно в месте контакта с применяемым инструментом [3]. Основная часть микроканалов остается практически необработанной, как и узкие, извилистые, неокруглые макроканалы. Эффективность эндодонтического лечения во многом определяется не только качественным препарированием корневых каналов, но и рациональной фармакотерапией системы корневых каналов и периодонта.

Одной из причин неудач при лечении деструктивных форм хронического периодонтита является неадекватное применение лекарственных препаратов для временного пломбирования корневых каналов [1, 2].

Для лечения периодонтита в последнее десятилетие используются препараты на основе гидроксида кальция. Для получения терапевтического эффекта достаточно создать в корневом канале щелочную среду, а непосредственного контакта тканей с гидроксидом кальция не требуется. Для этого используют методику временного пломбирования корневых каналов нетвердеющими пастами на основе гидроксида кальция [1]. Благодаря щелочной реакции (рН=12,5) гидроксид кальция оказывает бактерицидное действие, стимулирует остео-, дентино- и цементогенез. При соединении с влагой, содержащейся в канале, материал увеличивается в объеме в 2,5 – 3 раза, закупоривая макро- и микроканалы и таким образом, обеспечивает их временную изоляцию и дезинфекцию [1].

Также для лечения деструктивных форм периодонтита применяют комбинированные препараты, содержащие гидроокись кальция и йодоформ. Данные препараты обладают выраженным противовоспалительным действием засчет йодоформа [1, 2].

В данной статье представлен анализ успешного применения препарата на основе гидроксида кальция и йодоформа в качестве материала для временной обтурации корневых каналов при лечении периодонтитов деструктивными изменениями костной ткани в периапикальной области.

Под моим наблюдением с 2013 по 2017 годы на базе БУ «Республиканский центр медицинской профилактики, лечебной физкультуры и спортивной медицины» Минздрава Чувашии находилось 38 пациентов, страдающих деструктивными формами хронического периодонтита и несанированными ранее корневыми каналами, в возрасте от 23 до 46 лет. Данным пациентам мной было проведено эндодонтическое лечение периодонтита 42 зубов, из них 15 многокорневых и 27 однокорневых.

При лечении хронического периодонтита была использована паста «Метапекс» (Metapex, Meta Biomed).

Методика лечения. После рентгенологического исследования зуба проводилась хемомеханическая обработка корневого канала по технике Crown Down. На каждом шаге смены размера эндодонтического файла осуществлялась ирригация канала 3 % раствором гипохлорита натрия. По окончании формирования канала проводилась ультразвуковая обработка корневого канала через 3% раствор гипохлорита натрия, 18 % раствор ЭДТА, затем корневой канал промывался дистиллированной водой, высушивался бумажным пином, корневой канал пломбировался пастой «Метапекс» каналонаполнителем. В это же посещение делали рентгеновский снимок.

Через 3 месяца проводилось контрольное рентгенологическое исследование. Если паста рассасывалась, канал перепломбировывался. Через 6 месяцев от начала лечения паста «Метапекс» извлекалась, выполнялась ультразвуковая обработка корневого канала через 3% раствор гипохлорита натрия, канал промывался дистиллированной водой, высушивался и пломбировался методом латеральной конденсации с силером АН plus (Dentsply). В это же посещение коронковая часть зуба восстанавливалась композитом светового отверждения.

Эффективность проведенного эндодонтического лечения при рентгенологическом исследовании визуально оценивали по 5-балльной шкале (Воробьев Ю.И., Максимовский Ю.М., 2001) через 3, 6, 12 и 24 месяцев: 0 баллов – деструктивный процесс не остановлен; 1 балл – отсутствие редукции периапикального деструктивного процесса; 2 балла – редукция периапикального процесса на 1/3; 3 балла – редукция периапикального процесса от 1/3 до 1/2; 4 балла – редукция периапикального процесса более чем на 1/2; 5 баллов – полное восстановление структуры костной ткани и формирование кортикальной пластинки.

Через 3 мес после начала лечения у большинства пациентов (80,6%) отмечалась рентгенологическая динамика состояния костной на 1/3. У 19,4% пациентов (8 зубов) наблюдалось дальнейшее прогрессирование деструкции костной ткани в периапикальной области. Из них – пять многокорневых зубов, три – однокорневых. В этих зубах было проведена повторная медикаментозная обработка дезинфицирующими растворами, в каналы повторно введена паста Метапекс. Через 6 месяцев наблюдения за этими зубами зарегистрировано дальнейшее прогрессирование деструктивного процесса в периапикальной области на контрольных рентгенограммах в трёх многокорневых и двух однокорневых зубах (11,9% пациентов от общего числа наблюдаемых). По данным зубам было принято решение об их удалении.

В остальных случаях через 6 месяцев положительная рентгенологическая динамика наблюдалась в 88% случаев: в 11,8% случаев — редукция очага деструкции на 1/3, в 76,2% наблюдений – от 1/3 до 1/2 от исходных размеров.

Через 12 месяцев редукция очага на 1/3 от его исходных размеров сохранена в 5,4% случаях (2 многокорневых зуба), в 13,8% наблюдений (5 зубов: 4 многокорневых и 1 однокорневой) – от 1/3 до 1/2 от исходных размеров, у 80,8% (6 многокорневых и 24 однокорневых зуба) редукция составила более 1/2.

Через 2 года 68 % периапикальных поражений демонстрировали полную регенерацию (5 баллов), редукция периапикального процесса более чем на 1/2 (4 балла) отмечена в 29,6% наблюдений, в 2,4 % рентгенографически определяется сокращение размера очага на 1/3 от его исходных размеров (2 балла), что можно расценивать как вялое течение патологического процесса []. Стойкая тенденция к редукции периапикального очага выявляется не ранее чем через 6 месяцев, первые признаки стабильной регенерации были обнаружены на рентгенограмме через год.

Таким образом, лечение хронического периодонтита с применением для временной обтурации корневых каналов пасты «Метапекс» вполне оправдано, однако данные формы требуют комплексного вмешательства. Это при достигнутых в большинстве клинических случаев положительных результатах, таких как отсутствие клинических признаков воспаления и восстановление костной ткани в периапикальной области, обусловит значительную эффективность эндоканальной терапии.

Список литературы

1. Железный П.А. Эффективность препаратов, обладающих антисептическими и остеостимулирующими свойствами, при лечении осложненного кариеса / П.А. Железный, А.П. Железная, К.О. Самойлов // Journal of Siberian Medical Sciences. – 2015. – № 1. – С. 4 – 7.

2. Иващенко В.А. Клинико-лабораторная оценка временных паст при лечении хронического апикального периодонтита / В.А. Иващенко, А.А. Адамчик // Кубанский научный медицинский вестник. – 2016. – № 4 (159). – С. 49 – 52.

3. Иорданишвили А.К. Стоматологическое здоровье нации и пути его сохранения / А.К. Иорданишвили, В.В. Лобейко, В.В. Самсонов и др. // Пародонтология. – 2015. – № 74 (1). – С. 78 –80.

Источник

Выведение пломбировочного материала за апекс: эндодонтическая неудача против клинического успеха

Выведение пломбировочного материала за апекс: эндодонтическая неудача против клинического успеха